사업을 시작할 때는 예측하는 미래는 당연히 장밋빛이다. 준비하고 있는 제품이나 서비스가 출시되기만 하면 사람들이 반응할 것이고 좋아해 줄 것이라 생각한다. 이런 생각이 들지 않았으면 사업을 시작하지도 않았을 것이다. 대부분 스타트업들의 사업 계획서 예상 매출을 보면 창업 1년차만 넘으면 매출이 붙고 이익이 생기기 시작한다. 3년차가 되면 수십억원의 매출이 예상되고, 5년차가 되면 수십억원의 이익이 생기게 되어있다. 사업 계획서대로만 되면 얼마나 좋을까?

들어가려고 하는 시장 크기가 5,000억원 수준인데 창업 후 다음 해 시장 점유율 1%만 달성해도 50억원이라는 매출을 계획한다. 5년 내 시장 점유율 10%를 달성해 500억원의 매출을 올리겠다고 하는 사업 계획서를 보는 것은 드문 일이 아니다. 하지만 현실은 사업 계획서와는 다른 방향으로 흘러간다. 한번 사용해 보면 편리함에 사로잡히게 될 서비스를 오픈한다. 대부분 계획한 일정에 오픈하지 못하고 한 두달 미루어지며 오픈되기 일쑤다. 베타 버전으로라도 오픈하지만 정작 더 어려운 것은 이런 서비스가 있다는 것을 알리는 것부터 쉬운 일이 아니다. 1년 안에 달성해야 할 매출 목표를 달성하기는 커녕 매출을 발생시키는 것도 쉽지 않다. 오픈만 하면 사람들이 우루루 몰려들어야 하는 게 정상인데, 회원 증가 속도는 느릿느릿이다. 그나마 구매율도 높지 않다.

대부분의 스타트업이 희망과 기대에 부풀어 서비스를 오픈하거나 상품을 시장에 내 놓는다. 하지만 내놓자마자 히트를 치는 경우는 손에 꼽을 정도로 적다. 티켓몬스터나 쿠팡같은 소셜커머스의 빠른 성장을 보며 ‘나도…’ 하며 기대하지만 이것은 아주 예외적인 경우다. 물론 요즘에는 시작한 지 2년된 인스타그램이 페이스북에 1조원에 팔리기도 하고, 생긴 지 얼마 안 된 트위터, 핀터레스트같은 서비스가 뜨는 것을 보며 ‘나도..’하며 기대감을 높이기도한다. 하지만 안타깝게도 전세계를 대상으로 하는 영어권 서비스와 일단 한글 사용자를 대상으로 하는 한글 서비스와는 시장 규모 자체가 다르다. 그네들이 스타트업들에게 꿈과 희망을 주는 것은 좋은 일이지만 현실을 봐야할 필요가 있다.

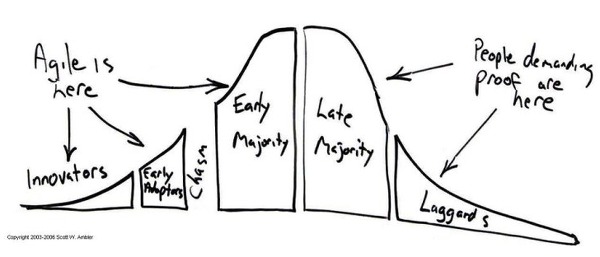

스타트업이 꼭 알아야 할 용어로 ‘캐즘(chasm)’이 있다. 캐즘이란 혁신자(innovators)와 선견자(Early Birds)가 주류인 초기 시장과 본격적인 시장이 형성되기 시작하는 주류 시장 사이에 단절되어 있는 큰 틈을 말한다. 제프리 무어(Geoffrey A. Moore)라는 전문가에 의해 사용되는 단어이며 미국 벤처업계의 성장을 설명하는데 사용된 이론이다.

대개의 경우 새로운 상품이 출시되면 모든 사람들이 나오자마자 구매하는 것이 아니라, 그 상품을 받아들이는 사람들의 유형에 따라 혁신자와 선견자층에 해당되는 얼리어답터(Early Adopters)들이 먼저 구매하게 된다. 그런 다음 일반 대중들이 상품을 구입하게 되는 게 순서이다. 문제는 얼리어답터들이 상품을 구매한 후 대중들이 뒤이어 상품을 구매해 주면 되는데, 이 간극이 벌어짐으로서 발생되는 현상을 말한다.

스티브잡스가 애플에서 쫒겨난 뒤, 애플에서는 뉴튼이라는 최초의 PDA(Personal Digital Assistant)를 출시한다. PDA는 손에 잡히는 컴퓨터라는 개념으로 출시와 함께 많은 관심을 끌었다. 그리고 여러 사람들이 구매했다. 손에 쥐고 들고 다니는 컴퓨터라니. 초기 판매를 보면 이 상품이 성공할 수 있을 것이라 생각했지만 거기까지였다. 나도 개인적으로 삼성전자에서 나온 ‘넥시오’라는 PDA를 구입했었다. 컨셉은 너무 좋았는데, 사용성이 떨어져서 2~3주 책상위에 액세서리로 있다가 중고로 팔아버렸던 적이 있다. 뉴튼 역시 얼리 어답터들에게 충분한 만족을 주지 못하자, 주류 시장으로 들어가는 데 실패하고 만다. 캐즘을 극복하지 못한 경우다.

2000년대 중반 이후 세계적으로 웹 2.0 바람이 불었다. 웹 2.0은 사용자 기반 참여, 집단 지성, 플랫폼의 플랫폼, 오픈 데이터 공유 등의 특징을 가지며 성장했다. 온라인 백과사전 위키피디어, 사진고유 사이트 플리커, 북마크 사이트 딜리셔스 등 이미 이름만 들어도 알만한 사이트들이 적지 않다. 이에 따라 국내에서도 여러 2.0 서비스들이 시작되었다. 하지만 여러가지 이유가 있었지만 결과적으로 보면 제대로 성공했다고 할 만한 2.0 서비스가 존재하지 않는다. 대부분 얼리 어답터까지는 확보했지만 주류 시장의 고객들을 충분히 확보하지 못한 채 캐즘에 빠져서 헤쳐나오지 못한 것이다.

1998년 캠퍼스21이 처음 오픈했을 때는 B2C를 지향하는 IT 교육 서비스를 제공하는 사이트였다. 월 8,800원이라는 파격적인 가격에 매주 2~3과목씩 오픈되는 유명 저자들의 온라인 강의를 들을 수 있는 서비스였다. 사이트를 오픈하자마자 여러 언론 매체에서 우리나라 최초의 가상대학 서비스가 시작되었다고 다루어 주었다. 그리고 사용자들도 늘기 시작했다. 당시만 해도 이니시스같은 결제회사가 서비스를 시작하기 직전이어서 교육비 결제 방식도 마땅치 않았다. 무통장 입금이 유일했고, 초기에는 지로를 발송하여 교육비를 청구했다. 이런 가운데서도 얼리어답터들이 들어오기 시작했다. 그런데 유료 회원이 2,500여명을 기점으로 나가고 들어오는 숫자가 비슷해 진 것이다. 여기서 회원수를 더 늘리기가 쉽지 않았다. 캐즘에 빠진 것이다.

이러한 캐즘을 극복하기 위해서는 시간과 노력이 필요하다. 얼리어답터들을 만족시켜 이들이 주류 고객군에게 영향을 미칠 수 있도록 해야 한다. 우선 상당한 수의 상품이나 서비스는 얼리어답터를 만족시키지도 못한 채 사라지는 경우가 있다. 애플의 뉴튼 같은 경우가 그러하다. 퍼스널 디지털 어시스턴트 기계가 퍼스널 데스크탑 액서서리가 되었기 때문이다.

얼리어답터들을 만족시킨다 하더라도 주류 고객을 확보하기 위해서는 적지 않은 시간이 필요하다. 이 시간은 한 달이 걸릴수도 일 년이 걸릴 수도 그 이상이 걸릴 수도 있다. 캠퍼스21 같은 경우 캐즘에 빠져있는 동안 기업 교육 시장이 열리면서 비즈니스의 방향을 기업 교육으로 전향했다. 물론 기업 교육 시장에서도 캐즘에 빠져 몇 년간 적자에서 헤쳐나오지 못했다. 그렇게 4~5년을 버티며 노력한 결과 주류 고객들을 만나게 되었고 일단 주류 고객을 만나자 가파른 성장을 하게 되었다.

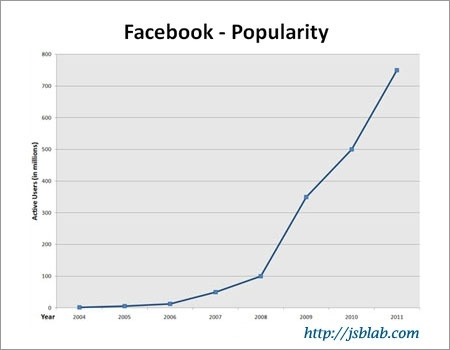

오늘날 100조원이 넘는 가치를 인정받게 된 페이스북도 여기까지 오게 되는데 7년이 걸렸다. 페이스북도 2004년부터 2006년에 해당하는 2년간은 200만명도 되기 어려웠다. 하지만 2008년 어느 시점을 넘어서자 이용자 수가 급격히 증가되는 것을 볼 수 있다. 제아무리 페이스북이라 하더라도 첫 몇 년 동안 투자를 받지 못해 성급하게 수익 모델을 도입했다면 지금과 같은 급격한 성장을 맛보지 못했을 수도 있다. 얼리 어답터 영역에서 조금 머무른 후 인정받기 시작하자 급속한 성장을 이루게 된 것이다. 그리고 그 시점부터 수익 모델을 적용함으로서 일거에 수익을 낼 수 있게 되었다.

지금 이익을 내며 한창 성장하고 있는 기업의 CEO에게 물어보라. 처음부터 꾸준히 성장해 왔느냐고. 대부분 캐즘의 시기를 거쳤을 것이다. 특히 성공한 IT 서비스일수록 페이스북 이용자 증가와 비슷한 그래프를 그리게 된다. 기대와 희망으로 시작하는 스타트업. 대부분 캐즘을 만나게 된다. 이 때 얼리 어답터들을 만족시키면서 시간과의 싸움을 펼쳐야 한다. 그러기 위해서는 버텨내야 한다. 이 시기를 버텨내느냐 그렇지 못하느냐에 따라 성공과 실패가 갈릴 수 있다.

문득 천호식품 김영식 회장의 ’10미터만 더 뛰어봐’라는 책 제목이 생각난다.

글 : 조성주

출처 : http://biz20.tistory.com/45