켈로그 MBA에서 최고의 수업으로 꼽히는 David Besanko 교수의 Public Economics for Business Leaders라는 수업을 듣고 있다. 그것도 아주 재미있게…

지난주의 주제는 바로 Distributive Justice, 즉 ‘분배정의(distributive justice)’였다. 이 단어처럼 지금의 대한민국에서 Hot한 단어가 또 있을까? 너무나 흥미로운 주제에 대해서 흥분한 나는, 한 주 동안 열심히 100페이지가 넘는 리딩을 하고, 수업을 들으러 갔다. (참고로 열심히 하는 것과 학점은 다르다는 점…)

유럽과 미국의 복지제도 및 분배정의에 대한 아티클:

수업의 주요 내용은 유럽과 미국의 복지제도 및 분배정의에 대한 개념의 차이였다. 미국인과 유럽인들이 서로 다른 분배정의에 대한 기준을 가지고 있는데, 그것에 대해서 이 수업에서는 다음과 같은 근본적인 질문들을 던졌다.

1) 미국과 유럽의 분배정의의 차이는 무엇인가? 그러한 차이가 어디에서 기인하는가?

2) 미국 혹은 유럽의 복지제도는 각각 지속가능한가? 유럽의 금융위기는 복지제도 때문인가?

3시간 동안의 수업은 위의 질문에 대해서 토론을 통해서 논의를 진행하고 교수가 중간중간 정리를 해 주는 방식으로 이뤄졌으며, 많은 미국과 유럽의 학생들이 적극적으로 토론에 참여했다. 대부분의 데이터가 OECD 데이터라서 가끔 South Korea가 간신히 그래프의 한 귀퉁이를 차지하기는 했다.

나는 비교적 relax 한 상태로 수업을 경청했다.

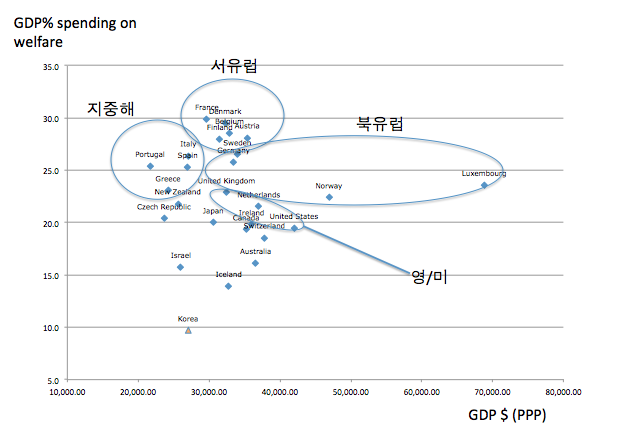

위의 그래프에서 X축은 2011년 기준으로 US Dollar로 나타낸 GDP이고, Y축은 GDP에서 복지제도에 사용되는 부분이다. 그러니까 X축은 복지제도에 신경을 쓸 수 있는 능력(ability)을 나타내는 것이고, Y축은 복지제도에 신경을 쓴다는 의지(willingness)를 나타낸다. 그러니까 오른쪽 위로 갈 수록 복지에 대해서 능력도 있고 의지도 있는 것이고, 왼쪽 아래로 갈 수록 의지도 없고, 능력도 없는 것이다. 보통 복지나 소득분배, 혹은 소득 불균형을 나타내기 위해서 지니계수(Gini Index)를 많이 사용하는데, 위의 그래프도 직관적으로 한 국가의 복지 예산 지원에 대한 의지와 능력을 볼 수 있다는 점에서 정책 결정을 하는데에는 유용하겠다는 생각도 들었다.

위의 그래프가 보여주듯이 높은 GDP을 가지고 있으며 복지에도 많은 비용을 지출하는 나라들은 주로 노르웨이, 스웨덴, 핀란드 등으로 대표되는 북유럽의 스칸디나비안 국가들이다. 그리고 프랑스, 독일, 덴마크 등의 서유럽의 대륙국가들은 3만~4만불 정도의 GDP 수준을 가지고 있으나 스칸디나비안 국가들 못지 않은 복지비용을 지불하는 국가들이다. 그리고 그 다음으로 최근에 경제위기를 겪고 있는 지중해 연안의 국가들이 있다. 영국과 미국은 국민소득은 높지만 GDP 에서 복지에 쓰는 비용이 크지 않은 그룹으로 따로 그룹을 지을 수 있다. 그리고 그 외의 국가들이 있으며, 맨 아래에 코리아가 있다.

이 그래프는 대략적으로 유럽과 미국의 소득 수준과 복지지출에 대한 단적인 모습을 보여줄 수 있으며, 유럽이라는 거대한 집단을 하나의 동질적인 집단으로 봐서는 안된다는 것을 의미한다. 이 부분에 대해서는 다시 한번 뒤에서 설명하겠다.

1) 미국과 유럽의 분배정의의 차이는 어디에서 기인하는가?

미국과 유럽의 분배정의에 대한 사람들의 관념이 차이는 역사적으로, 정치적으로 그리고 문화적으로 설명이 되었다. 여기서 세부적인 설명을 하지는 않겠지만, 다음의 아티클을 읽어보면 좀 더 확실하게 이해할 수 있다.

– Alesina, Alberto and Edward Glaeser, “Why Are Welfare States in the U.S. and Europe So Different: What Do We Learn?,” Horizon Stratégiques, No. 2 (2006)

개인적으로 가장 설득력이 강했다고 생각하는 것을 몇개만 들겠다.

미국에서는 가난한 사람들이 게을러서 가난하다고 생각하는 경향이 강하고 유럽에서는 불행하다(unfortunate)하다고 생각하는 경향이 강하다. 미국인들은 열심히 일하면 성공할 수 있는데, 가난한 사람들이 열심히 일을 하지 않아서 그렇다고 생각하는 사람들이 더 많다는 것이다. 이른바 아메리칸 드림(American Dream)이 존재한다는 것인데, 위에 소개한 아티클을 읽어보면 실제로 경제내에서 계층간 이동(economic mobility)는 미국이 유럽보다 더 낮다는 것을 알 수 있다. 즉, 미국에서는 소득계층 하위 20%에 속하는 사람이 이러한 빈곤을 탈출하기가 유럽보다 더 어렵다.

그리고 더 심각한 것은 유럽에 비해서 미국의 저소득층이 더 가난하다는 것이다. 그 이유는 아마도 미국에서는 유럽에 비해서 상대적으로 저소득층에 대한 지원이 약하기 때문일텐데, 그 이유로는 heterogeneity(비동질성)을 꼽는다. 미국에서 저소득층은 흑인이나 히스패닉 같은 인종적인 특징이 나타나는데, 상류층 백인들이 이들이 자신들과 너무 다른 그룹이기 때문에 동질감을 못 느낀다는 것이었다. 반대로 유럽에서는 나와 인종적으로, 문화적으로 비슷한 사람들 중에서 가난한 사람들이 나오기 때문에 더 동질감을 느끼고 도와주려는 경향이 강하다는 것이었다.

그 밖에도 역사적으로 유럽을 떠나서 미국으로 건너온 사람들은 자신의 재산권에 대한 보호에 더 관심을 가진 사람들이었던 반면, 유럽에 계속 머물렀던 사람들은 시민혁명과 1,2차 세계대전을 고스란히 겪었던 사람들로서 재산권 보호 및 사회안정과 보장에 더 큰 관심을 기울일 수 밖에 없었다는 것이다. 그리고 유럽에 남아있던 기업가들도 미국으로 가지 않고 남아있는 노동자들을 위해서 더 많은 혜택을 베풀게 되었다는 것이 역사적 배경에 대한 설명이다.

정치적으로는 유럽에서의 비례대표제도(proportional representative) 도입이 큰 역할을 했다고 한다. 이로 인해서 노동자 계급에 대한 복지가 향상되었고, 정치적으로도 큰 변화가 있었다고 한다. 여담이지만 미국 학생들이 비례대표제도에 대해서 익숙하지 않아서 교수에게 질문하고, 교수도 더듬더듬 설명하는 장면은 인상적이었다. ^-^

한마디로 정리해서 미국과 유럽의 복지제도를 통해서 분배정의에 대한 단상을 살펴볼 수 있는데, 우리가 모두 알다시피 미국보다는 유럽의 복지제도가 더 잘 갖추어져 있고, 그 배경에는 역사적, 문화적, 정치적인 많은 이유가 있었다는 것.

2) 미국/ 유럽의 복지제도는 지속가능한가? 유럽의 금융위기는 복지제도 때문인가?

최근에 미국에서도 1% vs. 99% 혹은 Occupy Wallstreet 같은 움직임이 많이 일어나고 있기 때문에 과연 미국의 복지 시스템이 sustain할 수 있는가? 라는 질문을 많이 던지게 된다. 역사적으로봐도 미국내에서 계층간 소득 불균형이 이렇게까지 심하게 벌어진 것은 처음이다. 게다가 미국 정부의 엄청난 정부부채 budget deficit 는 정말 어마어마한 문제가 아닐 수 없다.

하지만 한편으로 복지에 신경을 많이 쓰는 이미지를 가지고 있는 유럽국가들이 계속 재정적으로 취약한 모습을 보이더니 급기야 유럽의 금융위기가 초래된 것을 보면서 많은 사람들이 유럽의 복지 모델이 지속가능하지 않다고 말한다. 우리나라에서도 작년에 무상급식 이야기가 나오면 무턱대고 퍼주면 유럽의 그리스, 포르투갈, 스페인처럼 경제위기가 올 것이라고 말하는 사람들이 많이 있었다.

결론만 이야기하자면 이 수업에서 유럽 친구들의 의견도 그렇고, Besanko 교수도 마찬가지로 유럽의 복지예산 지출과 현재의 유럽의 경제위기는 직접적인 연관이 없다는 것이 결론이었다. 그보다는 오히려 유로화 통합과정에서 초래된 혼란과 이자율의 하락, 그리고 이로 인해서 스페인 등에 건설업 버블이 생긴 것 등을 직접적인 원인으로 보는 것이 더 타당하다는 것이었다. 솔직하게 나도 평소에 궁금하게 생각하고 있던 내용들이라서 궁금증을 많이 해소할 수 있는 시간이었다.

위에서 잠시 언급했지만, 유럽이라는 거대한 단체를 하나로 봐서는 곤란하다. 유럽에서 곤란을 겪고 있는 나라들은 남유럽/지중해연안의 몇몇 나라들이고, 유로화라는 통화 때문에 독일/프랑스 등의 나라가 함께 고생하고 있는 것이다. 사실 이들을 독립적으로 보거나, EU에 포함되지 않은 노르웨이 같은 나라를 보면 여전히 건전한 재정과 복지 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다.

맺음말; 한국인의 입장에서 미국의 복지제도 논의를 본다는 것

우리나라에서는 복지와 성장간에 어떤 곳에 우선순위를 두어야 하는지에 대한 논의가 한창인것 같다. 아마도 최근에 가장 뜨거운 이슈가 아닐까 생각한다. 10년전에 노무현 정부에 기대했던 것은 분명 복지와 평등에 대한 노력이었고, 5년전에 이명박 정부에게 기대했던 것은 분명 성장에 우선순위를 둔 정부였던 것 같다. 그리고 지금도 그 토론은 계속되고 있고, 작년에 있었던 무상급식에 대한 논란도 마찬가지 맥락헤서 해석될 수 있다.

미국은 경제발전 정도에 비해서 상대적으로 분배정의가 취약하기 때문에 앞으로 부의 재분배에 더 신경을 쓰는게 당연할 것 같이 보인다. 하짐나 미국에서 살면서 느끼는 것은 분명 이 나라는 정부의 개입에 대해서는 뭔가 노이로제 같은 반응을 보이는 사람들이 많다는 점과, 훨씬 자유방임을 통한 부의 축적을 선호하는 경향이 강해 보인다는 것이다. (혹은 그런 사람들이 미디어와 국회를 장악하고 있는 듯 하다). 부자들에게 더 많은 세금을 부과하는 것이 결국은 기업의 혁신과 사회적인 창업가 정신을 시들게 할 것이라는 믿음(?) 때문이다. 하지만 실제로 많은 연구에 따르면 세금이 어느정도 올라도 혁신과 창업가 정신은 시들지 않는다고 한다.

미국에서 살면서 아무런 수입이 없는 학생으로서 때때로 극빈자층이 이용하는 복지서비스를 이용할 일이 있었다. 그리고 이 과정에서 Moral Hazard를 방지하기 위해서 만들어 놓은 장치를 보기도 했다. 즉, 정말로 꼭 그 제도가 필요한 사람이 아니라면 알아서 중도에 포기하고 싶을 만큼 시간과 노력을 많이 들이도록 되어 있는 시스템들을 만들어 놓은 것이다. 실제로 미국에서 잘 곳이 없는 homeless를 재워주기 위한 장소에서는 때로는 일부러 줄을 길게 세워서 정말 잘 곳이 절박한 사람들만 끝까지 남도록 한다는 이야기도 들었다.나와 나의 와이프 역시 흑인들과 히스패닉 빈곤층 사람들 사이에서 몇시간씩 기다리다보면 그냥 공짜로 받는 서비스를 포기하고 싶은 마음이 들었던 상황들도 있었다.

반면 한국이나 아시아의 다른 나라에서 나라의 일을 하는 공무원들은 훨씬 서비스 마인드도 강하고, 국민들도 국가에 대해서 기대하는 바가 더 큰 것 같다. 농담으로 ‘추적 60분’이나 ‘그것이 알고싶다’ 같은 르포 프로그램에서 끝날 때는 항상 ‘이제는 국가가 나서야 할 때입니다’ 라고 하지 않았었나? 그런 한국 사회에서 살다가 미국의 복지제도를 이용하려면 인내심이 많이 필요한 것이 사실이다.

하지만 이러한 분배와 성장의 문제는 어디까지나 상대적인 것인것 같다. 어제 한겨례 기사를 보니 최근 한국에서는 시민들의 중도화 경향과, 분배보다는 성장에 대한 욕구가 더 강해지고 있다고 한다. (한겨례: 한국인 47% “나는 중도”…4년새 17%p 늘어)

나 역시도 미국에서의 생활 경험과 공공정책에 대한 수업을 통해서 아직 한국이 경제성장 측면에서 갈 길이 멀다는 생각도 들었지만, 노르웨이 연안의 북유럽 국가들 중에서는 먼저 경제성장을 이루고 분배를 이룬것이 아니라 분배를 이루면서도 동시에 경제 성장을 추구한 나라들이 얼마든지 있다는 것을 알게 되면서, 이 두가지 가치가 항상 상충되는 가치는 아닐 수 있다는 생각이 들었다. 폴 크루그먼 (Paul Krugman) 같은 경제학자도 부의 재분배가 불황을 극복하고 경제를 더욱 발전시키기 위해서 필요한 요소임을 최근에 이야기하기도 했다. (Plutocracy, Paralysis, Perplexity by Paul Krugman, NY Times)

정답이 없는 문제이고, 합의를 도출하기도 어려운 문제이지만, 항상 대립적인 시각으로 볼 이유도 없다는 생각이 들었다. 그리고 그 나라가 잘 할 수 있는 것에 더 집중하는 것도 좋은 전략이라는 생각이 들었다. 실제로 미국의 보수층에서 부자세 (이른바 버핏세)에 반대하는 가장 큰 이유중에 하나는 미국에서 소득의 격차는 심하지만 소비의 격차는 별로 심하지 않다는 것이다. 나 역시 미국의 빈부격차가 숫자로 심하게 보인다는 것에는 동의하지만, 이러한 보수파들의 의견에도 역시 동의한다. 한국의 정치에서는 이런 문제들이 항상 대립적인 구도에서만 비춰지는 것 같아서 안타깝다.

[추신: 앞으로 계속될 수업에서는 미국의 부의 재분배, 1% vs. 99% 라는 주제로 더 깊은 토론을 나눌 예정이다. 수업을 들으면서 계속 생각이 업데이트 되는대로 또 글로 남겨 정리하겠다.]

글: mbablogger

출처: http://mbablogger.net/?p=3864