웰트(WELT)의 강성지 대표는 사업에 뛰어들기 전 성공한 창업가의 전기를 닥치는 대로 읽었다. 창업자가 어떻게 생각하고 판단, 결정하는지 알기 위해서다. 그가 가장 존경하는 창업가는 현대 정주영 회장이나 삼성 이병철 회장. 그런데 막상 그가 가장 닮고 싶다고 지목한 인물은 뜻밖에도 이순신 장군이다.

“이순신 장군이 지금도 있다면 엄청난 사업가가 되어 있을 것 같아요. 뛰어난 기술과 전법으로 외세의 침략을 막은 이순신 장군처럼 저도 국가를 지키는 브랜드를 만드는 게 꿈입니다.”

스타트업 대표가 존경하는 인물이 이순신 장군이라. 생뚱맞게 느낄 수도 있지만 농담이 아닌 듯했다. 그는 인터뷰 내내 국가 발전에 기여했던 과거 세대의 노력이 퇴색되어 가는 것 같다고 말했다. 다른 국가가 무섭고 치고 올라오는 상황에서 헬스케어 분야만큼은 독보적인 기술력을 자랑하는 기업이 되고 싶다고 거듭 강조한다.

웰트는 웰니스를 지향하는 건강 체크 스마트 벨트다. 평소처럼 벨트를 차고 있으면 허리둘레를 자동 측정해 걸음수나 과식 여부를 알려준다. 웰트는 지난해 12월 빈폴과 손잡고 제품을 출시, 판매를 시작한 상태다.

의사 출신 창업자가 만드는 스마트벨트를 내세워 주목을 받았지만 의사 출신에 방점이 찍히는 건 싫단다. 이보다는 기술력으로 승부하고 싶다는 포부다.

◇ 창업을 꿈꾼 의대생이 첫 시도에서 배운 것=강 대표는 어린 시절부터 다양한 분야에 관심이 많았다. 의대도 민사고 재학 시절 가로등 아이디어로 전국학생발명대회에서 대통령상을 수상한 계기로 수능 없이 특차로 입학했다. 강 대표는 의대를 다니면서도 7개나 되는 동아리에서 활동하면서 과대표, 전국 의대생협회장을 지내기도 했다. 흔히 말하는 보장된 삶이 그의 앞을 기다리고 있었다. 그런데 굳이 이런 삶을 버리고 창업할 이유가 있었을까. 의사를 포기하는 게 쉽지는 않았을 터다.

“의대를 다니고 있었지만 왠지 병원에 오래 있지 않을 것 같았어요. 하나에 억매이기보다는 여러 일을 하는 성격이에요.”

그는 한 가지 일에 제시간의 20%를 쓰면 80% 만족스러운 결과를 얻을 수 있지만 만일 100% 만족하고 싶다면 20% 이상을 투자해야 한다고 말한다. 완벽한 한 가지를 하느니 5가지를 경험하면서 400% 만족하는 방향을 선택한다는 것. 하나에 집중하지 못하는 것이라고 할 수도 있지만 5가지 일을 해도 그 일 사이에 일관성이 있다면 그게 더 좋다고 말한다.

물론 고민이 없었던 건 아니다. 강 대표는 의대를 졸업하고 의사를 안 하면 뭘 할지 고민하다 공중보건의로 군대에 갔다. 마침 신종플루 사태가 터지면서 보건복지부가 의사 출신 군인을 모집했고 강 대표 역시 지원해서 합격한 것이다. 신종플루가 잦아들자 건강정책과로 옮기고 정부가 시민을 위해 제공하는 건강서비스를 맡아 시범 사업을 했다.

강 대표는 복지부 건강 서비스 관련 업무를 하면서 웰트 아이디어의 초석을 다졌다. 때마침 당시 일본에는 건강용 웨어러블 기기가 상용화될 때여서 많은 걸 배울 수 있었다.

결국 제대 후 강 대표는 첫 창업에 나선다. 당시 나이 26세. 이력서에 한 줄 추가하기 위한 경력을 쌓는 것보다 실패하더라도 창업을 일찍 경험하는 게 낫다는 생각이었다. 물론 첫 술을 배부를 수는 없었다. 강 대표의 첫 사업은 지금으로 따지면 포켓몬 같은 게임을 만드는 것이었다. 사람들에게 하루 하나씩 미션을 주고 운동을 하게 하는 게임이었지만 결과는 실패. 그는 사실 게임 전문가도 아니었고 과욕을 부린 것도 있었다고 말한다.

첫 창업과 실패. 그는 이 과정에서 사람들이 쉽게 안 바뀌니 섣불리 바꾸려고 하지 말자는 걸 배웠다고 말한다. “의사였기 때문에 공급자 관점에서 바라본 것도 있고 제가 원하던 걸 사람들에게 투영한 게 큰 실패 원인이랄까요. 사람들이 뭔가 하고 싶은 생각이 안 드는 제품은 허상이라는 걸 깨달았죠.”

◇ 삼성전자 입사로 다시 떠올린 웰트 구상=그는 첫 창업 실패 이후 지인 소개로 면접을 보고 삼성전자 무선사업부 헬스그룹 개발팀에 입사했다. 복지부에서 쌓은 경험이나 창업 경험이 득이 됐다. 삼성전자가 헬스케어 시장을 개척할 의사를 찾고 있었던 시기이기도 했다. “삼성전자가 내 사업 한다고 생각하고 입사한 면도 있어요. 비슷한 건강 사업이었지만 복지부와 달리 삼성전자는 글로벌 관점에서 시장을 바라보는 강점이 있었고 끝까지 가보고 싶다고 생각했습니다.”

그는 오래 전부터 생각해오던 웰트에 대한 아이디어도 다시 만지작거렸다. 삼성전자 입사 전부터 생각하던 웰트에 대한 구상은 입사 후 사내 아이디어 공모전이 뜨자 지원했고 결과가 좋게 나오면서 빛을 볼 기회를 얻었다. 결국 사내벤처인 C랩에서 일하게 됐고 분사해서 오늘날 웰트가 탄생하게 된 것.

◇ 똑똑한 벨트가 노리는 시장=웰트는 벨트 안에 센서를 탑재한 버클을 이용해 허리둘레와 보행 정보, 앉아있는 시간 등을 측정해준다. 차고 있기만 해도 생활 습관을 알 수 있고 정교하게 측정한 정보는 앱을 통해 확인할 수 있는 건 물론. 만일 과식해서 벨트 구멍을 바꾸면 해당 정보까지 기록해 알람을 해주는 ‘똑똑함’을 갖췄다.

웰트는 다른 웨어러블과는 달랐다. 강 대표는 기존에 헬스케어 관련 웨어러블은 얼마나 걸었는지 같은 단편적인 정보가 나열해줬지만 사실 수치보다 더 중요한 건 연관팩터라고 말한다. “지금까지 만보 걸으면 잘했다 못했다를 얘기해주진 않았잖아요. 웰트는 허리둘레를 보면서 좀더 걸어라, 밤에 과식해서 벨트 늘리면 먹는 것부터 줄이라고 안내해줍니다.” 그는 소비자에게 너무 많은 데이터를 전달하는 게 무작정 좋은 게 아닌 만큼 어떤 걸 보여주면 좋을지 늘 고민한다고 설명한다.

소비자 반응도 좋았다. 웰트는 평소에 안 하던 짓을 하라고 강요하지 않는다. 강 대표는 첫 사업 실패 경험 때문에 고객을 불편하게 하면 안 된다는 생각을 제품에 고스란히 반영했다. 벨트는 평소에도 늘 찬다. 어차피 착용하는 제품에 플러스 요인까지 덤으로 얹어주면 쓰지 않을 이유가 없었던 것.

소비자 뿐 아니라 병원 같은 분야도 웰트가 바라보는 시장이다. 원천이 되는 건 웰트가 확보할 데이터의 힘. “병원은 한 번 확보한 환자는 쉽게 뺏기지 않아요. 그래서 이 시장에 진입하려면 회사를 인수해서 시작하는 경우가 많죠. 한 마디로 차트를 돈 주고 사는 건데 그게 바로 데이터의 힘이죠.” 늘 오던 환자가 계속 그 병원에 오는 이유는 진료 받은 기록이 있다는 게 크다. 환자 입장에선 “지난번에 먹은 약이 좋은데 더 달라”는 식의 요구가 가능하다. 웰트는 데이터를 바탕으로 이 시장을 바라고 있다.

◇ “모든 헬스웨어 제품에 웰트 마크를”=강 대표의 궁극적인 목표는 모든 헬스웨어 제품에 웰트 마크를 붙이는 것이다. 벨트로 시작했지만 점점 정보의 크기를 키울 계획이다. 이를 위해 올해 웰트는 벨트 1만 개 판매를 목표로 하고 있다. 유통과 생산을 안정화하면 글로벌 진출도 할 계획이다.

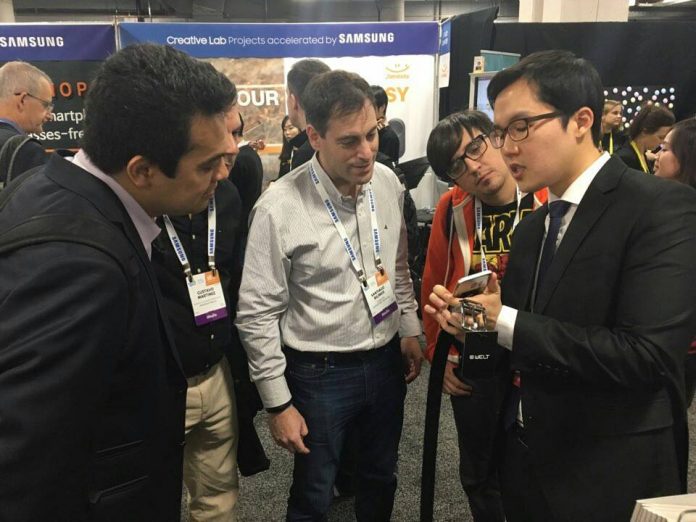

이를 위해 지난 1월 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2017에도 웰트를 들고 다녀왔다. 물론 지난해에도 삼성전자 후원을 받아 참가한 적이 있지만 올해는 순수하게 자력으로 간 것. 제품 100개 정도를 가져갔는데 결과는 그 자리에서 완판. 사실 2016년에는 완성된 제품도 없었지만 관심은 상당했다. 올해는 당시만큼 관심을 끈 건 아니지만 대신 웰트를 알아보고 찾아온 사람이 많았다.

강 대표에게 웨어러블이란 뭐냐고 물었다. “결국 사물인터넷이라는 건 물건(Things)가 먼저고 물건으로 기능을 못하면 소용이 없죠. 우리 모토가 ‘Better than Belt’입니다. 어차피 벨트를 사는 것이지만 기술이 있고 건강에 조금이라도 도움이 된다면 좋겠죠.”

강 대표는 건강이라는 키워드가 들어간 물건이라면 컵이든 뭐든 웰트 마크를 박는 게 꿈이라고 재차 강조한다. 가격은 같지만 기능이 좋다면 안 살 이유가 없다는 것. “웰니스를 지향하는 웰트는 앞으로 첨단 예방 의학 도구 중 하나가 될 것”이라고 말한다. 병에 걸리기 전에 건강을 관리하는 데 도움을 주는 종합 헬스케어 스타트업이 되겠다는 목표다.

You must be logged in to post a comment.