얼마전 SK텔레콤이 ‘세상에 없던 전화∙TV를 내놨다’는 보도 자료를 냈다. 오호라, 새해 비전 선포 같은 분위기의 눈에 쏙 들어오는 제목이다. 하지만 내용에 들어가 홍보 문구 몇 개를 읽어보면 한숨이 나온다. 이런 식이다. “신개념 홈 Hub 기기 ‘B Box’ 하나면, 미래 ‘스마트홈’이 현실로.”

조금 더 가보자. ‘B Box’에 대한 설명이다.

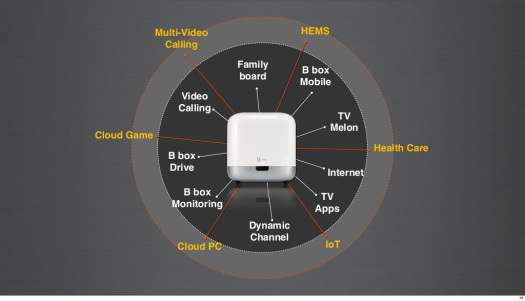

B box는 IPTV와 VOD(주문형 비디오)는 물론 고화질 영상 통화, 홈 모니터링, 가족간 SNS, 클라우드 서비스 등 유무선 통신서비스와 최적으로 융합된 홈 미디어 기능을 통합 제공하는 안드로이드 OS 기반 ‘홈 허브(hub) 기기’이다.

SK브로드밴드 사이트의 설명에 의하면, 놀랍게도 이 박스엔 카메라가 없다. 그럼 도대체 고화질 영상 통화와 홈 모니터링은 과연 어떻게 가능한 것일까. 이에 대한 설명은 SK텔레콤 블로그에서 어렵게 찾을 수 있다. 카메라는 3만 원을 주고 별도로 사야 한다. 결국, B Box의 실체는, 몇 가지 앱이 미리 탑재된, 월 임대료 3,000원의 (구글 안드로이드 TV와는 호환되지 않는) 안드로이드 셋탑박스에 불과하다.

몇 주 전 삼성전자 CES 보도 자료를 봤을 때의 기분이 데자뷰처럼 겹쳐진다. 삼성은 가전과 IT 기기(스마트TV, 스마트폰, 웨어러블)를 통합 플랫폼으로 연동시키는 ‘삼성 스마트홈’ 서비스를 출시한다는 것이다. 즉, 스마트TV, 스마트폰, 그리고 갤럭시 기어로 집안의 가전을 제어하는 것이 주요 서비스이다. 그런데 중심으로 내세운 스마트홈 통합 플랫폼의 실체가 궁금하다.

결론적으로 SK텔레콤이 말하는 ‘스마트홈’이란, ‘스마트 IPTV’인가? 삼성전자가 말하는 ‘스마트홈’이란, ‘사물 인터넷 플랫폼’인가?

아마 SK텔레콤과 삼성전자 모두 이런 단순한 결론은 반대할 것이다. 둘 다 스마트홈의 결론은 확장성으로 마무리한다. 예를 들어, B Box 소개 자료에는 화상 회의, 클라우드 게임, 클라우드 PC, IoT, 헬스 케어, 에너지 관리 같은 항목이 적혀 있다. 삼성도 크게 다르지 않다. 삼성 스마트홈은 향후 스마트 출입통제, 에너지, 건강, 친환경 등 다양한 분야로 서비스 영역을 넓힐 예정이라고 설명한다

두 회사 보도 자료에 소개되어있는 키워드를 보면, ‘스마트홈’을 어떻게 생각하고 있는지 알 수 있다. ‘스마트 라이프’, 또는 ‘스마트 리빙’이 두 회사가 바라보는 ‘스마트홈’의 궁극적 모습이다. 갑자기 시계가 10년 전으로 돌아간다. 그러니까 21세기가 막 시작되었을 무렵에, 이 두 회사는 지금과 거의 똑같은 이야기를 하고 있었다. 그땐 그래도 꽤 미래적으로 들렸다. 하지만 고객들의 관심을 끌진 못했고, 한동안 그 사업은 사라진듯했다. 10여 년이 지난 지금, 똑같은 시나리오를 들고 다시 나왔다. 상황이 어떻게 바뀐 것일까?

애석하게도 바뀌지 않았다. 문제는 이렇다. ‘스마트홈’은 실체가 없다. ‘스마트 라이프’? 대단히 심오하게 들리지만, 그게 도대체 무슨 서비스인가? 소비자들이 장바구니에 담을 상품이 무엇인가. 예를 들어, SK텔레콤과는 달리 꾸준히 스마트홈 사업의 끈을 이어왔던 KT는 스마트홈을 스마트홈패드, 키봇(교육용 로봇) 등 스마트 홈 디바이스로 풀고 있다. LG유플러스도 비슷한 홈보이라는 제품을 팔고 있다. 그걸 SK는 셋탑박스로 풀어보겠다는 것이다. 물론 삼성은 스마트 가전을 묶고 싶어한다.

거품을 다 걷고 한번 보자. 소비자의 장바구니엔 태블릿이나 IPTV 셋탑박스, 가전이 들어가 있다. 여기서 과연 무엇이 스마트홈인가. 뭔가 대단한 것이 있을 것 같지만, 그들이 내놓는 건 항상 ‘홈 모니터링’이나 ‘가전 제어’뿐이다. (위키피디아에서 ‘smart home’을 검색하면 ‘home automation’ 페이지로 전환되는 것은 어쩌면 당연하다)

이번엔 시계를 한 60년 전으로 돌려보자. 50~60년대 미국 잡지에 나오는 가정용 심부름 로봇과 자동 조리 기구가 마련된 미래 주거 환경 삽화의 이미지는 전형적인 미래상이다. 미래에도 경제는 지속해서 성장할 것이고, 과학 기술은 우리 삶을 윤택하게 할 것이라는 낙관적이고 막연한 기대감이다. 독자들은 쉽게 그런 꿈에 빠져들었을 것이다. 하지만 70년대 ‘성장의 한계’ 보고서가 밝지 않은 미래를 처음 경고하기 시작했다는 사실은 접어두고라도, 기술은 항상 경제성과 타협하며 상용화될 수밖에 없었다. 결국, 집에 심부름 로봇과 자동 조리 기구를 갖춘 사람은 아무도 없으며, 이젠 그런 걸 미래라고 그리면 유치하다고까지 할 것이다.

시계는 다시 10년 전이다. 사람들이 미래에 대해 지나치게 낙관적이고 막연한 것은 천성인 것 같다. 이번엔 스마트홈이 그렇다. 아니, 더 심각해졌다. 그래도 심부름 로봇과 자동 조리 기구는 대신 로봇 청소기와 전자레인지를 갖추는 것으로 만족했다고 치자. 스마트홈은 정체도 불명이다. 그럼에도 온갖 미디어가 다 모여있고, 보안도 되고, 원격에서 보일러도 켜고, 건강 관리와 에너지 관리까지 다 해준다는 스마트홈의 (데모)비전을 보여주면 소비자들은 대부분 엄지손가락을 들어 보였다. 하지만 대다수 소비자는 그 멋진 스마트홈을 위해 ‘플랫폼’을 집안에 끌어들이진 않았다. 철저하게 실패했다. 그게 10년 전의 결과이다. 집의 붙박이처럼 통째로 밀어 넣어주지 않으면, 플랫폼으로서의 스마트홈은 성공할 수 없었다. 그래서 개별 스마트홈의 상품은 자취를 감추고, 건설과 도시계획 수준의 U-City로 겨우 그 명맥을 유지하지 않았나.

물론, 그 실패한 개념을 또 들고 나오는 이유는 앎직 하다. SK텔레콤은 IPTV의 다음을, 삼성전자는 스마트TV의 다음을 얘기하고 싶었을 것이다. 하지만 아직 숙제가 남아있다. IPTV는 성공한 뉴미디어인가? 스마트TV는 성공한 플랫폼인가? IPTV나 스마트TV가 스마트홈이라는 통합된 플랫폼으로 발전할 것이라는 개념을 말하기 전에, IPTV가 정말 개인 미디어의 중심인지, 스마트TV가 진정 홈 플랫폼의 중심인지를 한 번 더 생각해 보자. 문제는 이 과도기를 어떻게 정착시킬 것이냐지, 어떻게 확장할 것이냐는 아니다.

더욱이 스마트홈의 방향성은 소비 경향과도 상반되어 있다. 뉴미디어는 더는 집이 아니라 움직이는 개인에 집중되고 있다. 왜 SK는 어렵게 모바일 IPTV를 만들었고, 그럼에도 왜 그 상품이 그리 임팩트가 없는지를 생각해 보자. 이런 상황에서도 B TV의 다음이 과연 새로운 셋탑박스일까? 고객은 때론 모든 것을 다 원하는 것처럼 보이지만, 반드시 꼭 필요한 것에만 돈을 낸다. 삼성은 최첨단 스마트 TV 개발에 온 역량을 쏟아 부었음에도, 왜 고객들은 그 스마트 기능을 별로 사용하지 않는지 생각해 보자. 그런데도 과연 스마트 TV에 추가될 기능이 가전 제어일까?

물론 무슨 비관적인 얘기를 하더라도, 앞으로 미디어 소비는 더 다양해질 것이고, 사물 인터넷은 점차 확산할 것이다. 고령화 시대에 헬스 케어는 날로 중요해질 것이고, 에너지 관리도 곧 절실해질 때가 올 것이다. 하지만 그것을 모두 하나로 묶어서 ‘스마트홈’이라는 가상의 상품 또는 플랫폼을 만드는 것이 IPTV나 스마트TV의 미래는 아니다. 새로운 미디어 상품, 사물 인터넷 가전, 헬스 케어 서비스, 에너지 관리 서비스, 그 개별 상품과 서비스 하나하나가 진짜 소비자에게 보이는 실체이다. 또한, 그 하나하나가 사업자들이 넘어야 할 도전이다. 그 어느 하나라도 쉬워 보이는 과제가 있는가?

통합 플랫폼이 아니라, 개별 상품과 서비스에 대한 구체적인 모습이 절실하다. 예를 들어, LG전자가 내놓은, 가전제품과 채팅을 한다는 ‘홈챗’ 서비스는 발상이 깜찍하기라도 하다. 물론 가전이 인공지능을 갖추지 않는 다음에야 채팅의 포맷이 무슨 의미겠느냐만, 사물 인터넷의 미래를 그런 은유로 그려내겠다는 의지가 가상하다. 구글이 스마트 온도조절기 회사인 네스트를 거금에 인수했다는 소식도 솔깃하다. 구글이 스마트홈 시장을 장악하려는 행보라고 호들갑 떨 필요는 없다. 그렇게 될 것이었으면 이미 구글 파이버나 구글 TV로 완성되었을 것이다. 네스트는 팔리는 제품을 만든다. 구글이 그 능력을 높이 산 것이다. 셋탑박스 임대료 모델이 필요한 것도 아니고, 스마트 기능은 알지도 못하면서 그냥 최신 모델의 가전을 사게 되는 것도 아니다. 스마트한 온도조절기가 필요한 소비자가 있고, 그것을 아주 세련된 솜씨로 잘 만들어줬기 때문에 기꺼이 지갑을 여는 것이다.

플랫폼 사업 모델은 철저히 사업자 지향적이지, 결코 소비자 지향적이지 않다. 카메라가 포함되지 않은 홈 모니터링 서비스를 플랫폼의 대표 상품으로 소개하는 건 결코 실수가 아니다. 소비자가 어떻게 생각하든, 플랫폼적으론 아무 결함이 없기 때문이다. 카메라야 써드 파티들이 잘 알아서 만들어 줄 것이라 상상할 수도 있다. 어쩌면 참신한 ‘스마트’ 카메라가 붙을지도. 하지만 이미 소비자가 관심이 없는 플랫폼에 어떤 사업자가 관심을 두겠는가. 이렇게 생각해 보자. 소비자는 네스트의 제품은 산다. 거기엔 삼성 플랫폼도, SK 플랫폼도 필요 없다. 그렇다고, 누가 이 플랫폼을 위해 그런 제품을 자발적으로 만들어 줄까. 혹, 삼성이나 SK가 스스로 네스트 같은 제품을 만들 생각은 있는가? 그게 아니라면, 예를 들어 에너지 관리는 도대체 무슨 수로 한다는 말인가. 또 다시 B2B 모델로, 건설 모델로, U-City 모델로 결론을 낼 것인가.

그렇다면 정말로 지난 과거는 완벽하게 잃어버린 10년이 될 것이다.

글 : 게몽

출처 : http://goo.gl/hcpYdf

You must be logged in to post a comment.